دكتور هشام عوكل استاذ ادارة الازمات والعلاقات الدولية

تمهيد

شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تدهورت العلاقات بين الصين وتايوان بشكل كبير منذ تسلم تساي إينغ ون، رئاسة تايوان في عام 2016، والتي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يميل إلى الاستقلال.

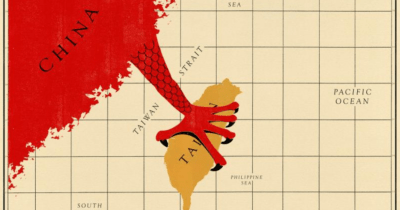

وتقع تايوان في شرق آسيا وتُعرف رسمياً باسم بجمهورية الصين الوطنية، وتشكل جزيرة تايوان 99 في المئة من أراضيها، وكانت قبل عام 1949 جزءاً من دولة الصين الشعبية الكبرى.

وكانت تايوان (الاسم الرسمي لها جمهورية الصين الوطنية) تابعة للصين الشعبية حتى عام 1859، ثم خضعت لسيطرة اليابان وفقاً لمعاهدة “سيمونسكي”، ولكن عادت إلى السيطرة الصينية بعد هزيمة اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وعندما زاد نفوذ الشيوعيين في الصين في خمسينيات القرن الماضي، انسحب جزء من الجيش الصيني بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى تايوان، وفرضت الصين سيطرتها عليها ثانية.

وتعد تايوان عضواً مؤسساً في منظمة الأمم المتحدة، وكانت أحد الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن إلى أن جرى تغيير المقعد إلى جمهورية الصين الشعبية عام 1971 بناءً على قرار الأمم المتحدة.

كان سبب نقل عضوية مجلس الأمن إلى الصين على خلفية اعتبار جمهورية الصين الموحدة الكيان السياسي الذي كان يسيطر على كل منهما قبل الحرب الأهلية الصينية التي انتهت بسيطرة القوميين على جزيرة تايوان. ويعد نظام الحكم في تايوان نصف رئاسي يعتمد الانتخابات.

أسس “الكومينتاغ” والحزب القومي الصيني جمهورية الصين الشعبية عام 1911عندما كانت الصين مقسمة بين معسكرين (الكومينتاغ والشيوعيون).

عندما أسس الكومينتاغ جمهورية الصين، اتخذوا من تايوان عاصمة لها، ولكن شهدت الصين حرباً أهلية دارت بين الشيوعيين ( جمهورية الصين الشعبية) والكومينتاغ (تايوان) وانتهت بتأسيس الشيوعيين لجمهورية الصين وعاصمتها بكين عام 1949.

وبقيت ثلاث جزر كبيرة خارج سيادة جمهورية الصين الشعبية، قبل استعادتها وهي هونغ كونغ التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني حتى عام 1997، وماكاو التي كانت خاضعة للبرتغال وفورموزا المستقلة (التي اتخذت لاحقاً اسم تايوان)

لذا عادت الصين للحديث عن ضرورة ضم تايوان إليها ضرورة لأمنها القومي ولصيانة وحدتها، الأمر الذي تكرر أكثر من مرة في مناسبات عديدة على لسان قادتها ومسؤوليها،

لحظة وصول رئيسة مجلس الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس/آب، إلى تايوان المتنازع بشأنها مع الصين. وتصننف هذه الزيارة حدثاً تاريخياً في العلاقات الأمريكية-الصينية؛ نظراً لكونها أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى الجزيرة منذ خمسة وعشرين عاماً.

وتأتي الزيارة في ظل سلسلة من الأحداث الدولية، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية، والتضخم العالمي، وأزمة إمدادات الطاقة، وغيرها، وقد تعد هذه الزيارة حدثاً فارقاً- شأنها شأن الأحداث الأخرى-في حال كان لها انعكاسات أمنية وسياسية على المستوى الإقليمي والدولي.

من بحث دوافع التصعيد الأمريكي الصيني بشأن تايوان، وانعكاسات هذا التصعيد على الملفات الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى تقدير السيناريوهات المتوقعة للتصعيد بين واشنطن وبكين.

الصراع الصيني الأمريكي بشأن تايوان

في عام 1979 أعلنت الولايات المتحدة التزامها بسياسة الصين الواحدة، ولكن الإعلان الأمريكي لم يشمل التعاون العسكري والاقتصادي مع تايوان، الذي كان معمولاً به منذ الحرب الكورية (عام 1950). وفي عام 1995، بدأت الولايات المتحدة تتخذ موقفاً آخر، وذلك عندما قرر رئيس تايوان، لي تين هوي، الذي كان يرغب في إعلان استقلال تايوان، زيارة الولايات المتحدة بقصد زيارة الجامعة التي تخرج فيها، وهو ما عدَّته الصين تجاوزاً لسياسة الصين الواحدة.

أجرت الصين حينها عدداً من تجارب إطلاق الصواريخ بالقرب من المياه المحيطة بتايوان، وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إرسال حاملتين للطائرات لمنع الصين من الاستمرار في إجراء التجارب الصاروخية بالقرب من تايوان. وفي 1996 زار أول وفد أمريكي رفيع المستوى جزيرة تايوان، وقاد الوفد رئيس مجلس النواب الأمريكي يوت غينغريتش، لتعد تلك الزيارة أول خطوة أمريكية لتطبيع العلاقات السياسية مع تايوان.

وبعد فوز ترامب بحكم الولايات المتحدة أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، الساعية لمشروع الانفصال عن الصين. وقد أثار الاتصال الرئاسي الأمريكي مخاوف الصين، ليدخل التوتر الصيني التايواني مرحلة جديدة، ويصبح العنوان الرئيسي لعدد من ملفات التنافس والتوتر بين الصين والولايات المتحدة.

الدوافع الأمنية والعسكرية

تَعُدُّ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها منذ الحرب العالمية الثانية في حرب مفتوحة مع الشيوعيين، بهدف فرض الهيمنة الأمريكية. ولهذا السبب انضمت الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية في حربها مع كوريا الشمالية بعد أن أعلنت، في عام 1950، نيتها ضم الجزء الجنوبي بالقوة. أصبحت تايوان في تلك المرحلة حليفة للولايات المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية، في حين دعمت الصين كوريا الشمالية، وترتب على الدعم الصيني لكوريا الشمالية انقلاب في موازين المعركة، وانسحب الجنود الأمريكان من الأماكن التي سيطروا عليها في كوريا الشمالية عام 1951.

وفي الآونة الأخيرة، ارتبط الوجود العسكري للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادي الآسيوي بالرغبة الأمريكية في ترسيخ وجودها في تلك المنطقة وتقوية دورها، وذلك لمواجهة الصين وطموحاتها في النفوذ إقليمياً وعالمياً.

من جانبها، تحاول العاصمة التايوانية، تايبيه، من خلال إعلان تحالفها مع واشنطن، ضمان مصالحها العسكرية والأمنية في حال تعرضها لأي تحرك عسكري صيني ضدها، فضلاً عن حصولها على حماية أمنية أمريكية عن طريق الوجود العسكري الأمريكي المنتشر في المحيط الهادي الآسيوي، وهو ما يشكل تحدياً أمنياً للصين المشتركة مع تايوان بمضيق مائي ضيق.

الصين بدورها تسعى إلى ضم تايوان بأي وسيلة كانت، لتأمين حدودها من أي عدو خارجي يهدد استقرارها، فضلاً عن رغبتها في أن تصبح القوة العسكرية الأولى في منطقة بحر الصين والمحيط الهادي الآسيوي، وهو ما تعرقله واشنطن بأنشطتها الداعمة لتايوان وتحركاتها العسكرية في المنطقة. وربما تتحقق لبكين رغبتها إذا ما أظهرت قوتها العسكرية في تايوان، وربما احتلالها، لتسريع الهيمنة الصينية على المجال الإقليمي.

الدوافع السياسية والاقتصادية

حاولت الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى التي هرب فيها الكومينتانغ إلى تايوان، الاستفادة من حالة العداء بين الجانبين لإضعاف موقف الصين الداخلي. فعلى الرغم من إقامة واشنطن لعلاقات دبلوماسية مع الصين، واعترافها بسياسة الصين الواحدة عام 1979، فإن ذلك لم يمنعها من تطوير علاقاتها مع تايوان، وذلك بهدف استخدامها ورقة لأغراض ومصالح أمريكية خاصة.

ولمدة طويلة استخدمت واشنطن ورقة تايوان للتأثير في السياسات الصينية الداخلية والخارجية، ولهذا نجد الطرفين يستخدمان نفس الأساليب الدبلوماسية؛ فالسكوت الأمريكي عن التلويح باستخدام ورقة استقلال تايوان، كان مقابل السكوت الصيني على قضايا دولية عديدة، مثل قضية غزو العراق وغيرها من القضايا. وقد طورت الولايات المتحدة التعاون التقني والاستثمارات المالية الضخمة مع تايوان، وربما هدف ذلك إلى التغلغل في السوق الإقليمية، والتأثير على الصناعات الصينية، ومن ثم إنشاء يد طولى على الصين وعلى المنطقة المحيطة بها.

أما بالنسبة للصين فتتمثل الدوافع السياسية في حرص بكين على المحافظة على موقعها الإقليمي والعالمي، وإظهار الصرامة الدبلوماسية في عدم التجاوب مع أي قضية لا تتوافق مع الرؤية الصينية، وهو أمر بدأ يتصاعد كثيراً في الفترة الأخيرة. إذ إنه مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وضعف الحضور الأمريكي في الشرق الأوسط، تزايدت بوادر ظهور النظام العالمي متعدد الأقطاب، وبدأت الصين التوسع في نفوذها وتأثيرها، ومن ثم فإن الإصرار الصيني على عدم استقلال تايوان يأتي في سبيل تحقيق الأطماع الصينية المستقبلية، وأن استقلال تايوان ربما يهدد وحدة الصين ككل بشكل عام.

النزاعات في منطقة بحر الصين الجنوبي

تشمل الخلافات كلا من الحدود البحرية والجزر. وهناك العديد من النزاعات، كل منها يتضمن مجموعة مختلفة من البلدان:

منطقة خط التسعة شُرَط التي تطالب بها جمهورية الصين، التي أصبحت جمهورية الصين الشعبية لاحقًا، والتي تغطي معظم بحر الصين الجنوبي وتتداخل مع مطالبات المنطقة الاقتصادية الحصرية لكل من سلطنة بروناي، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايوان، وفيتنام.

الحدود البحرية على طول الساحل الفيتنامي بين جمهورية الصين الشعبية، وتايوان، وفيتنام.

الحدود البحرية شمال بورنيو بين جمهورية الصين الشعبية، وماليزيا، وسلطنة بروناي، والفلبين، وتايوان.

الجزر، والشعاب، والضفاف والمياه الضحلة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك جزر باراسيل وجزر

براتاس وضفة ماكليسفيلد وسكاربورو شول وجزر سبراتلي بين جمهورية الصين الشعبية، وتايوان، وفيتنام، وأجزاء من

المنطقة المتنازع عليها أيضًا من قبل ماليزيا والفلبين.

الحدود البحرية في المياه شمال جزر ناتونا بين جمهورية الصين الشعبية، وإندونيسيا، وتايوان.

الحدود البحرية قبالة سواحل بالاوان ولوزون بين جمهورية الصين الشعبية، والفلبين، وتايوان.

الحدود البحرية والأراضي البرية وجزر صباح، بما في ذلك أمبالات، بين إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين.

الحدود البحرية والجزر في مضيق لوزون بين جمهورية الصين الشعبية، والفلبين، وتايوان.

الانعكاسات الأمنية على الملفات المشتركة في منطقة بحر الصين الجنوبي

خلال الحرب العالمية الثانية، استخدمت إمبراطورية اليابان الجزر في منطقة بحر الصين الجنوبي لأغراض عسكرية متنوعة وأكدت أن الجزر لم تكن ضمن مطالب أي جهة عندما سيطرت عليها البحرية الإمبراطورية اليابانية. تشير التقارير التاريخية إلى أن فرنسا على الأقل كانت قد سيطرت على بعض تضاريس المنطقة خلال الثلاثينيات. بعد الحرب، اضطرت الإمبراطورية اليابانية إلى التخلي عن سيطرتها على الجزر في بحر الصين الجنوبي وفقًا لمعاهدة سان فرانسيسكو لعام 1951 والتي، بالرغم من ذلك، لم تحدد الوضع الجديد للجزر. قدمت جمهورية الصين الشعبية مطالبات مختلفة بخصوص الجزر خلال مفاوضات معاهدة 1951 وأزمة مضيق تايوان الأولى للعام 1958.

تشمل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي كلًا من المطالبات الجزرية والبحرية بين عدة دول ذات سيادة في المنطقة، وهي سلطنة بروناي، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الصين (تايوان)، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام. يمرّ ما يقدر بنحو 3.37 تريليون دولار أمريكي من التجارة العالمية عبر بحر الصين الجنوبي سنويًا، وهو ما يمثل ثلث التجارة البحرية العالمية، في حين تمر نسبة 80 بالمئة من واردات الصين من الطاقة و 39.5 بالمئة من إجمالي التجارة الصينية عبر بحر الصين الجنوبي

أقامت الولايات المتحدة الأمريكية علاقات دبلوماسية واقتصادية مع الصين، إذ نجد الاستثمارات الصينية في أدوات الدين الأمريكية هي أضخم الاستثمارات الأجنبية حتى عام 2020، بعد أن عطلها ترامب، وفي المقابل نجد استثمارات أمريكية هائلة في الصين؛ إذ أظهرت بيانات شركة روديوم جروب للأبحاث أن الاستثمارات الأمريكية في أسهم الشركات الصينية بلغت حوالي 1.1 تريليون دولار في نهاية 2020، أي نحو خمس مرات أكثر من 211 مليار دولار ظهرت في البيانات الرسمية الأمريكية المعلنة في سبتمبر/أيلول 2020.

هذه العلاقة تتراجع تدريجياً، خصوصاً منذ تغيير المسارات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية التي بدأت تتجه نحو الشرق عوضاً عن مناطق النفوذ الأخرى، وهو ما جعل الصين تتخذ القرار ذاته بالتوجه نحو مناطق جديدة لبناء شركة علاقات ونفوذ تدعم توجهات الصين الحديثة، وتعد المنطقة العربية ودول إفريقيا ساحة رئيسية للاستثمار السياسي والدبلوماسي الصيني، وهو ما يُظهر تحولاً في شبكة العلاقات والمصالح الدولية الجارية، التي قد تُؤثر في شكل التحالفات المستقبلية لأعضاء المجتمع الدولي.

لذلك نجد أن الحالة الأمنية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة تظهر حالة من الاستفزاز المتبادل، وهو ما يعطي احتمالية قرب انتهاء مفعول الورقة التايوانية التي تستخدمها واشنطن، ودخول العلاقات المشتركة في مرحلة جديدة.

ملف الوجود الأمريكي في منطقة المحيط الهادي الآسيوي

اتجهت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة إلى توسيع علاقاتها مع دول منطقة المحيط الهادي الآسيوي، وذلك بهدف تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي الأمريكي، فقد عقدت معاهدات تعزيز شراكات أمنية وعسكرية مع حلفائها في المنطقة مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن عقد شراكات جديدة مع دول مثل الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، وكل ذلك بهدف تحقيق الرغبة الأمريكية في محاصرة الصين.

وقد تؤدي زيادة التصعيد الأمريكي الصيني حول تايوان إلى رفع مستويات التأهب الأمريكي في المنطقة وزيادة النشاط الأمريكي الدبلوماسي والعسكري، وربما الاعتماد على حلفائها لتشكيل خط دفاعي أمامي لمصالحها الاستراتيجية في مياه المحيط الهادي الآسيوي، وهو ما قد تواجهه الصين بالمثل؛ بتشديد مراقبتها الأمنية، وزيادة درجة التأهب العسكري لديها.

استخدمت الصين خلال مناورتها العسكرية حول تايوان أسلحة برية وبحرية وجوية متطورة، وبعضها استخدِم أول مرة، وهو ما يظهر الاستعراض الصيني لما توصلت إليه من تقنيات عسكرية متطورة. وبالطبع لم تظهر الصين كل تقنياتها العسكرية؛ لكونها تدرك حجم التجسس الخارجي وجمع المعلومات الاستخباري بشأنها.

إلا أن السلاح العسكري الصيني الذي اطلعت عليه أغلب الوسائل الإعلامية العالمية ربما يساهم في زيادة مبيعات السلاح الصيني، التي بدأت مؤخراً بالصعود، خاصة مع ظهور تقنيات تكنولوجية حديثة ربما تضاهي التقنية الأمريكية والأوروبية السائدة.

في المقابل قد تتجه واشنطن إلى توسيع قراراتها بفرض عقوبات على الشركات الصينية المرتبطة بالتصنيع الحربي، وربما تلجأ إلى دفع حلفائها في الغرب إلى اتخاذ القرار ذاته لتصبح جملة عقوبات غربية على الشركات التي ترتبط بعلاقة مع الجيش الصيني أو جهازه التصنيعي.

الحرب الروسية –الأوكرانية

يبدو أن المشهد العسكري والجيواستراتيجي الحالي في ضوء استمرار الحرب وعدم وضوح المسار الذي يمكن أن تنتهي ، فإن التداعيات و العمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في الأوكرانية ، ورد الفعل الغربي (الأمريكي والأوروبي الداعم لأوكرانيا في هذه الحرب حيالها مجموعة من الدلالات والنتائج العسكرية التي أفرزتها هذه الحرب حتى الآن

وتظهرالتصريحات الصينية الأخيرة أن روسيا تدافع عن حقها المصيري في أمنها والسيادة على أراضيها، وهي تصريحات تكاد تكون شبيهة بالتصريحات الروسية قبل بدء حربها مع أوكرانيا. إذ يرى كل من الجانبين الروسي والصيني أنهما يدافعان عن مصالحهما في وجه الهيمنة الغربية، وهو ما يستوجب التعاون المشترك بينهما، وتدعيم رؤيتيهما من خلال التصريحات الرسمية التي يؤيد بها كل طرف الآخر.

وفي حال تطور التصعيد الأمريكي الصيني في تايوان نحو المواجهات أو المناوشات المباشرة بين الصين وتايوان، فإن المواقف الداعمة بين الصين وروسيا قد تتحول إلى تحالفات عسكرية علنية، وربما ينعكس ذلك على الاستقرار العالمي نتيجة تصاعد الأحداث في بؤرتين للصراع؛ إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

السيناريوهات المتوقعة

بصرف النظر عن محاولة وقف تعزيز العلاقات الأميركية التايوانية، فإن رد فعل الصين على زيارة بيلوسي يأتي جزئياً كنتيجة لتوقيت سيء. ففي هذا الخريف، يسعى الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى ولاية ثالثة غير مسبوقة كرئيس للحزب الشيوعي الصيني. وعلى الأرجح، فإنه يخشى أن الدعم الأميركي العام العالي المستوى لتايوان سيجعله يبدو ضعيفاً وغير قادر على التحكم بالعلاقات المهمة ويقوض مكانته. والأهم من ذلك، يكشف رد فعل بكين عن ارتياحها المتزايد تجاه احتمال اندلاع أزمة بشأن تايوان. في الوقت الذي يواجه فيه شي رياحاً اقتصادية معاكسة في الداخل واستياءً متزايداً من سياسة “صفر إصابات بفيروس كورونا” الصارمة الخاصة به، وربما يكون قد خلص إلى أن أزمة تايوان يمكن أن تحشد الجمهور وتدعم شعبيته. وربما قرر شي أيضاً أن الدعم الدولي لتايوان ينمو بقوة كبيرة، خصوصاً في أعقاب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. في الحقيقة، تُعتبر تايوان وأوكرانيا دولاً ديمقراطية صغيرة نسبياً تتواجد بالقرب من جيران استبداديين أكبر منهما بكثير، ويملكون مخططات قديمة تتعلق بأراضيهما. وقد لاحظ القادة في جميع أنحاء العالم أوجه التشابه. من الممكن أن يشعر شي أنه بحاجة إلى ردع الدول عن العمل مع تايبيه من أجل زيادة دفاعاتها وقدرتها على الصمود. وعلى نحو مشابه، قد يجد شي أيضاً أن زيارة بيلوسي تشكل ذريعة مفيدة لإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق، يمكن أن تختبر استعداد “جيش التحرير الشعبي” لعمليات معقدة. وقد يوفر له ذلك أدلة حول إمكانية أن يكون الجيش الصيني أفضل حالاً من الجيش الروسي في أوكرانيا، إضافة إلى قياس رد فعل الولايات المتحدة وتايوان

استكملت إدارة بايدن ما قدمته إدارة ترامب من معونات عسكرية وعلاقات دبلوماسية متطورة مع تايبيه، وهو ما أثار غضب بكين المتصاعد ورفع من حدة تصريحاتها الرسمية وتحركاتها العسكرية في المنطقة المحيطة بتايوان. واعتبرت زيارة بيلوسي لتايبيه بمنزلة تصعيد في المواقف الأمريكية، وهو ما جعل الصين تلجأ إلى مزيد من التشدد في المسألة التايوانية، وإظهار القوة العسكرية الصينية وسيلةً للتهديد والوعيد.

ومن أبرز السيناريوهات المتوقعة:

سيناريو تفاقم الأزمة

يتوقع هذا السيناريو أن تتجه الأحداث نحو التصعيد في المنطقة المحيطة بتايوان، وذلك لعدم وجود تنسيق دبلوماسي إيجابي مع واشنطن بشـأن تايوان، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مواجهات غير مباشرة أو مواجهات محدودة.

ويدعم هذا السيناريو:

– بقاء عناصر التصعيد حول تايوان؛ فلا تزال الصين تجري مناوراتها العسكرية التاريخية حول تايوان، وكل ذلك بغرض الضغط على تايوان لعدم التحرك نحو إعلان الاستقلال.

– حالة التأهب العسكري في المنطقة رداً على التدريبات العسكرية الصينية، إذ نجد المناورات العسكرية التي أجرتها تايوان، في 9 أغسطس/آب، والتي حاكت فيها الدفاع عن الجزيرة في حال هجوم صيني محتمل، وكذلك التدريبات العسكرية التي أجرتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة في إندونيسيا، يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس/آب، وهي تدريبات عسكرية سنوية، ومع ذلك صرح قائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو، أن الأعمال المهددة للاستقرار من قبل الصين في المنطقة هو ما تحاول الولايات المتحدة تجنبه، وهو ما قد يشير إلى حالة التأهب العسكري القصوى التي تعيشها المنطقة.

بينما يضعف تحقق هذا السيناريو أن:

حجم المناورات العسكرية الضخمة التي تجريها الصين يدل على عزمها على استخدام القوة في حال الضرورة القصوى، وهو ما قد يجعل واشنطن تتريث في اتخاذ قرار دعم استقلال تايوان، لا سيما في ظل استمرار الحرب الأوكرانية-الروسية، والإنفاق العسكري الذي تبذله واشنطن في دعم كييف.

السيناريو المراوحة

يُرجح هذا السيناريو أن يراوح التوتر في منطقة تايوان وما حولها، دون أن تتجه الأحداث نحو التصعيد.

على الرغم من كل الاهتمام الذي تجتذبه رحلة بيلوسي، إلا أنها ليست بالأمر الجديد. إذ حدثت زيارات مماثلة في الماضي، تتوافق تماماً مع سياسة الولايات المتحدة المسمّاة “صين واحدة” التي تعترف بموجبها الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، وتعترف بموقف الصين (من دون أن تؤيده) بإنه لا توجد سوى صين واحدة وإنّ تايوان جزء من الصين، وتقيم علاقات غير رسمية مع تايوان. في الواقع، ليست بيلوسي أول رئيس مجلس نواب أميركي يؤدي زيارة مماثلة. ففي 1997، التقى نيوت غينغريتش [من الحزب الجمهوري، ويعتبر من رموز اليمين فيه] بالرئيس التايواني لي تنغ هوي في تايبيه. ومن المؤكد أن غينغريتش كان جمهورياً تولّى الرئاسة أثناء وجود إدارة ديمقراطية [كان الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في البيت الأبيض آنذاك]. في المقابل، تنتمي بيلوسي وبايدن إلى الحزب نفسه. لهذا السبب، يعتقد المسؤولون الصينيون أن بيلوسي تتصرف بالتنسيق مع البيت الأبيض.

– تاريخ التوتر الصيني الأمريكي بشأن تايوان، والتهديدات الصينية السابقة بشأن استخدام القوة لكبح استقلال تايوان دون أن تتجه إلى مثل هذا التصعيد مطلقاً.

– الإجراءات التأديبية التي اتخذتها الصين ضد تايوان. فقد اكتفت بكين بإصدار عدد من الإجراءات التأديبية، وقد تكتفي بها كرد على زيارة بيلوسي، مثل حظر تصدير مواد التصنيع الخام إلى تايوان، وفرض عقوبات على بعض المؤسسات التايوانية نظراً لدورهم في الأنشطة “الانفصالية” حسب التعبير الصيني.

ويضعف هذا السيناريو:

بالنظر إلى احتمال حدوث أزمة أو حتى صراع، يجب على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لضمان قدرتها على الدفاع عن تايوان ومساعدتها في الاستعداد لغزو محتمل. والجدير بالذكر أن تلك الأجندة التي تعتبر أكثر من مجرد إشارات رمزية، ينبغي أن توجه نهج الولايات المتحدة في السنوات الحرجة المقبلة.

زيادة حالة التوتر بين الصين وتايوان منذ تولي رئيسة تايوان الحالية، تساي إينج وين، إدارة البلاد، التي يحمل حزبها التقدمي الديمقراطي ميولاً استقلالية، فضلاً عن عدم تجاوب الولايات المتحدة مع تهديدات الصين بالتوقف عن الدعم المستمر لتايوان بالاستقلال.

سيناريو التهدئة

يفترض هذا السيناريو أن يؤول مسار الأحداث نحو التهدئة في منطقة تايوان وما حولها، وأن تتوصل كل من الصين والولايات المتحدة إلى تفاهمات متبادلة تحول دون تصعيد الأوضاع.

وبصرف النظر عن محاولة وقف تعزيز العلاقات الأميركية التايوانية، فإن رد فعل الصين على زيارة بيلوسي يأتي جزئياً كنتيجة لتوقيت سيء. ففي هذا الخريف، يسعى الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى ولاية ثالثة غير مسبوقة كرئيس للحزب الشيوعي الصيني. وعلى الأرجح، فإنه يخشى أن الدعم الأميركي العام العالي المستوى لتايوان سيجعله يبدو ضعيفاً وغير قادر على التحكم بالعلاقات المهمة ويقوض مكانته. والأهم من ذلك، يكشف رد فعل بكين عن ارتياحها المتزايد تجاه احتمال اندلاع أزمة بشأن تايوان. في الوقت الذي يواجه فيه شي رياحاً اقتصادية معاكسة في الداخل واستياءً متزايداً من سياسة “صفر إصابات بفيروس كورونا” الصارمة الخاصة به، وربما يكون قد خلص إلى أن أزمة تايوان يمكن أن تحشد الجمهور وتدعم شعبيته. وربما قرر شي أيضاً أن الدعم الدولي لتايوان ينمو بقوة كبيرة، خصوصاً في أعقاب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. في الحقيقة، تُعتبر تايوان وأوكرانيا دولاً ديمقراطية صغيرة نسبياً تتواجد بالقرب من جيران استبداديين أكبر منهما بكثير، ويملكون مخططات قديمة تتعلق بأراضيهما. وقد لاحظ القادة في جميع أنحاء العالم أوجه التشابه. من الممكن أن يشعر شي أنه بحاجة إلى ردع الدول عن العمل مع تايبيه من أجل زيادة دفاعاتها وقدرتها على الصمود. وعلى نحو مشابه، قد يجد شي أيضاً أن زيارة بيلوسي تشكل ذريعة مفيدة لإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق، يمكن أن تختبر استعداد “جيش التحرير الشعبي” لعمليات معقدة. وقد يوفر له ذلك أدلة حول إمكانية أن يكون الجيش الصيني أفضل حالاً من الجيش الروسي في أوكرانيا، إضافة إلى قياس رد فعل الولايات المتحدة وتايوان

يدعم هذا السيناريو:

– الحالة الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، قد تكون عاملاً في الحد من التوتر، والاكتفاء بمراوحة التوتر مكانه.

ويضعف الأخذ بهذا السيناريو:

– تواتر إجراءات التصعيد من قبل الصين، وهو ما يظهر جدية موقفها في عدم السماح لأي جهة بالنيل مما حققته، وعدم تقديم تنازلات بشأن إضعاف موقفها الإقليمي والدولي، وهو ما يرسل إشارات بصعوبة حالة التهدئة في الوقت الحالي.

الخاتمة

لربما تأتت نتيجة أفضل لو أجلت بيلوسي رحلتها إلى ما بعد الانتخابات النصفية، لكن قبل الجلسة التالية للكونغرس التي ستتزامن مع تداعيات مؤتمر الحزب الصيني. في تلك الحال، لكان من المرجح أن يروج “شي” لأي تأخير على أنه انتصار صيني، مثلما صوّر الرئيس الصيني جيانغ زيمين أزمة 1995-1996 بالطريقة نفسها، وستظل بيلوسي قادرة على اعتبار الرحلة جزءاً من إرثها. في المقابل، يمكن لبيلوسي تقديم تشريعات من شأنها زيادة القدرات الدفاعية لتايوان، بما في ذلك على الأرجح أحكام على غرار إعطاء الأولوية لتسليم الأسلحة إلى الجزيرة أو بدء برنامج تمويل عسكري أجنبي مع تايبيه. ويمكن أن يمنح مشروع القانون أيضاً إدارة بايدن قدرة على التفاوض بشأن صفقة تجارية شاملة مع تايوان. وعند التحضير لأزمة مستقبلية تتعلّق بتايوان، ستُعتبر إجراءات جوهرية من هذا النوع أهم بكثير من أي لفتة رمزية

يسعى كلا الجانبين الأمريكي والصيني إلى جعل نتائج التوتر بشأن المسألة التايوانية لمصلحته، وإرسال رسائل ضمنية للآخر، ويبدو أن الصين التي تصاعد نفوذها الاقتصادي العالمي بدأت تتخذ خطوة نحو الأمام فيما يتعلق بقوتها العسكرية واستخدامها لتثبيت مصالحها القومية.

لكن، من الصعب الجزم باحتمالية حدوث تصعيد مباشر بين الولايات المتحدة والصين، ولعل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية خير شاهد على ذلك، فالحرب لم تؤد إلى صدام أمريكي مع روسيا على الرغم من التهديد الروسي للمصالح الأمريكية هناك. إضافة إلى أن تايوان جزيرة لا يعترف عالمياً باستقلالها سوى 16 دولة، ولذلك يبدو أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تدخل في مواجهات عسكرية مباشرة مع الصين، ولكنها ربما تحاول إشغال الصين عن تطوير توسعها الإقليمي والعالمي، فهل تتجه الصين إلى استخدام القوة لإنهاء المسألة التايوانية أم تتجه إلى مفاوضات

حاسمة مع تايوان لإغلاق ملف الجزيرة تماماً؟

شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_

المراجع والهوامش

- https://smtcenter.net/?p=29267

2.https://www.bbc.com/arabic/world-62322061

3.https://www.aljundi.ae

4.www.almadar.be

5.https://www.aljazeera.net

6.https://natourcenters.com